时间:2016-10-10编辑:历史狂流

敦煌古乐是于1900年在莫高窟中发现,它为一卷唐代琵琶谱手抄本。我国一级演奏员,甘肃敦煌艺术剧院原院长席臻贯,于几十年前与这本古卷结下不解之缘,聂院长并为此奋斗一生。1992年10月初《敦煌古乐》图书和音带出版,预示着天书般的敦煌曲谱被破译。可惜的是聂院长于两年后因积劳成疾病逝。

席臻贯一九八二年的秋天,席臻贯站在了巴黎这个文化名城的图书馆门前。他是随着《丝路花雨》剧组来的。此行最大的心愿,就是一睹《敦煌曲谱》的芳容。同行的,还有甘肃省文联主席陈士荣。

图书馆却拒绝他们进门,理由是他们没带护照。他们折回住所带上护照再来,人家又说该馆所藏敦煌经卷被盗,没有特殊阅览证仍不得入内。还是在华裔学人吴其昱先生的通融下,才得以进入图书馆指定的地点,怀着说不出滋味的心情等待阅看。

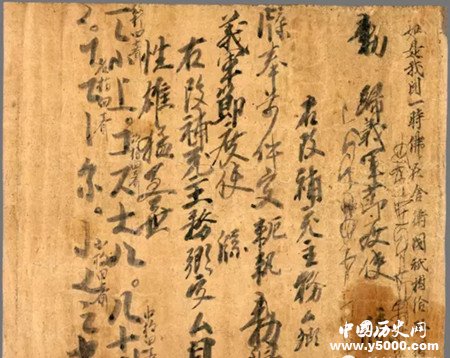

敦煌曲谱和舞谱摊开在面前。席臻贯本来就大的眼睛瞪得更大了。他像辨识流落他乡的亲人一样,颤抖着双手贪婪地逐字勘磨这被称为“天书”的卷子。

这是一份处于不同时期三位不同乐工所抄的谱子,然后可能由一位僧人把它们粘接成一份长卷。抄写的年代为“长兴四年”(公元九三三年)。

迫近了看,反复地看,与其他敦煌卷子参照着看,才能真正了解原谱的每一个细节,每一个背景,这是微缩照片所无法比拟的。席臻贯没有面对原谱之前,就已从唐代音乐史料中发现叶栋先生的很多译谱在调试上与记载不相符,推测叶栋的解释是不成功的。如今面对原卷,许多原本很简单但是一直不清楚的问题一下子清晰了。

敦煌曲谱破译途中的四大问题:

问题之一:何以断定这是一份乐谱?

这是日本的学者林谦三先生考证日本古代乐书后的结论。唐朝时,日本大规模吸收中国文化,先后十九次派遣唐使学习中国文化,使中国文化成为日本文化的母体。日本还仿照唐朝设立了专门为天皇服务的皇家乐队——“雅乐寮”,输入大量的中国乐书、乐器和乐曲。

公元八三四年,日本的乐师藤原真敏万分虔诚地来到长安,恳请长安的琵琶大师刘二郎教他学琵琶。刘二郎竟对藤原不屑一顾,嫌他是小国异邦之人,不愿透露世袭的演奏方法。后来藤原捧出二百两砂金晋见,刘二郎才禁不住怦然心动,收其为徒。不料藤原极其聪明,三个月内已弹得妙极。面对高徒,刘二郎大约是认为这是上苍派来传承他技法的吧,逐把善弹琴筝的宝贝女儿嫁给了他,还赠他紫檀琵琶两面,曲谱几十卷。藤原回国后,当了“雅乐寮头”“定琵琶四调传于世”。后来,藤原带回的曲谱被编成了一本乐书,这里面的琵琶符号与编号P3808的敦煌古乐谱极其相像。因而可以断定为乐谱。林谦三先生也曾试图解译这份谱子,但终因解决不了节奏问题而仰天长叹,逐罢手。

问题之二:敦煌乐谱抄在什么地方?

敦煌写本正背面的关系是什么?敦煌卷子绝大部分是黑墨写在楮纸上(宋应星《天工开物》记载的造楮纸法是:“凡楮树取皮,于春末夏初剥取……楮皮六十斤,仍入嫩竹麻(“麻”为形容词)四十斤,同塘漂浸,同用石灰浆涂,入釜煮糜”,然后漂洗、舂捣成纸浆。),有汉文、吐蕃文、回鹘文、梵文等等。汉字写本中多为佛书,而佛书背面杂写曲词者,不可胜数。

当时纸价一定颇贵,地处西陲的僧侣来钱不易,所以纸背面多被利用。正面记录关于信仰的学问,背面记录尘世的凡俗事项,用以记事、记录诗词曲子、乐理、台词,以及舞蹈动作、舞台美术、排练队形、后勤保障事项等等。打个不妥当的比方,这些卷子背面的作用相当于我们个人的记事本。(不久前,香港中文大学教授、敦煌古乐研究专家、古琴演奏家饶宗颐先生考证认为,敦煌古乐这份卷子正面是曲谱,反面是佛经。饶先生曾被法国人请去专门研究伯希和骗走的卷子,见识多广,想来先生自有道理。这样一来,敦煌古乐的抄录时间一下又提前了许多)

问题之三:为什么要用这些古怪的符号代表曲谱?

当时,唐代的音乐虽然发达,但却没有像今天的五线谱、简谱那样科学易懂的记谱方式,只能借助语言文字去说明,而唐代的梨园子弟、音乐教坊对音乐方面的专业技能是严守秘密的,只在家族中、师徒间单线传授,创造这些符号一来简便易记,二来外人无法读懂,从而可以保证自己在演奏方面的地位,既受官府宫廷和群众的宠爱,又能保住饭碗。虽然当时唐代的大诗人李白、白居易等人用诗歌竭力表现音乐之美妙,并且达到了极高的艺术境界,实际上他们连什么是谱子都不知道。因此,这些唐五代的记谱符号到了宋代已是“人多不知,皆以为瓦谜”了。

问题之四:破译古谱的难度究竟有多大?

这是一个很难说清楚的问题。从不知道这份谱子是什么东西到完美再现当年度仙音美曲,道路何其漫长。一个被高智商的人群猜了六十年的谜,恐怕决不是一个易解之谜。单说还原古谱音域,判断当时声乐与器乐音响运动规律的音高标准问题,就必须准确,稍有错失,将会导致学术上的极大弊端。而古谱不是音高谱,而是音位谱。即在琵琶的每根弦和柱子间设定了一个符号,这样一根弦可以定出十二个音,也就有十二种定弦的可能,琵琶有四弦的、五弦的,所以解释起来的可能性就非常非常多,多到什么程度呢?大约相当于一个中等城市全部的电话号码吧,许多学者曾经拿纸在那里推算,开始好像能解决点问题,最后才发现哪怕耗尽一生时间也算不出来。

那些天,席臻贯像最虔诚的教徒拜倒在上帝面前那样,在巴黎图书馆里读千年古谱,每天都是读到人家要关门了,才小心翼翼恋恋不舍地把自已国家的珍宝还给人家,百感交集地走出去。中午,他在图书馆里吃方便面,这也算一种中国特色吧。晚上,图书馆要关门了,他还傻乎乎地埋头抄写。弄得法国人直纳闷,图书馆东方文献部的负责人不解地问:“我们已经送了七套微缩胶片给北京图书馆,你怎么跑到巴黎来抄书?”

席臻贯回答:我感到很欣慰,目前中国大陆的学者,只有我看到了敦煌乐谱和曲谱的原卷。而大陆敦煌学的研究,常常因为日接触不到原卷,每沿前人之误,用力至深,去真相尚远呀!

笔者手上有一份席臻贯在巴黎抄录的P3593号卷子背面的二行琵琶谱,后来,这二行琵琶谱成为他解读古谱的唯一一块路标。

抄书是席臻贯的基本功。无权无势,囊中羞涩的穷文人大都有这种经历和体会。《姜白石词编年笺校》是他手抄的,任二北的《敦煌曲初探》也是他手抄的。虽然这些书后来都再版了,席臻贯还是用精神胜利安慰自己:抄一遍胜过读五遍。

他换了一些法郎,却一个子儿也舍不得花。据他自己叙述,图书馆附近上厕所需要交费,他舍不得上,就站在赛纳河边解决问题。他辩解说,法国许多男人都是这么干的。

省下钱是为了买书。书店即将关门,他跳上出租车赶在关门之前买下了期盼已久的两本书,一本是香港饶宗颐先生的《敦煌曲》,一本是台湾学者陈鼐鼎的《清四史乐志研究》。大陆没卖的。

漫步在高大的埃菲尔铁塔下,欧洲大陆的秋风和煦醉人。明白了自己前面的路有十万八千里,要经历九九八十一难之后,席臻贯反而沉静下来了:大陆学者为什么只有我一人看到了古谱,这场千年的等待不正是默契与缘份吗?人生一世,草木一秋,何不拼上这副皮囊,像阿里巴巴那样念动咒语,撞开天门,破获天机!

上一篇:一夫多妻制为何被淘汰

下一篇:乾隆皇帝的尸体竟没有头骨